Prologue : une équipe de cinéma est dans la salle de visionnage d'un studio et commente des images d'archives. Le réalisateur a une attitude de réserve un peu sèche qui le rend bien reconnaissable. Les images débutent sur les scènes de liesse à la chute du fascisme. Un premier malaise s'installe. Les choix esthétique sont discutés par l'équipe de manière indirecte, autour du fait de reconnaître ou non les rues montrées, de trouver que les banderoles se répètent. Ce malaise est redoublé quand la projection reprend directement après la discussion sur des images de propagande en couleurs (usines sur fond de ciel bleu, tracteurs, ouvriers en contre-plongées) avec un commentaire beaucoup plus lénifiant.

Ensuite l'équipe reprend une autre discussion sur le fait de tourner une fiction en décors ŕéels sans autorisation. L'assistant ou le cadreur sort énervé. Aussitôt, ce qui est un peu suspect, un appariteur arrive et demande au réalisateur de poser sa cigarette (qu'il ne fumait pas).

Générique : des vues d'un Bucarest hivernal, avec une sorte de mire et de léger au ralenti qui laissent voir les pulsations de l'obturateur. Elles forment une contre-épreuve des images de propagande du prologue : couleurs bleuâtres et pâles, marchés avec peu d'activité, beaucoup de R12 fumantes, de temps en temps la R16 et la Mercedes d'un ponte, et surtout peu de groupes dans la rue, que des individus.

Premier segment : le tournage proprement dit, où un jeune premier un peu trop beau pour le rôle joue un rescapé d'hôpital psychiatrique ou d'une prison qui essaye de contacter un ami depuis l'unique téléphone public d'un café, au vu des autres clients, certains (dans le scénario) piégés en caméra cachée, ce qui inverse le sens des situations une fois le dispositif éventé (le râleur lunatique et vétilleux à la Jacques Villeret se met tout à coup à faire allusion dans sa colère à la surveillance du régime)

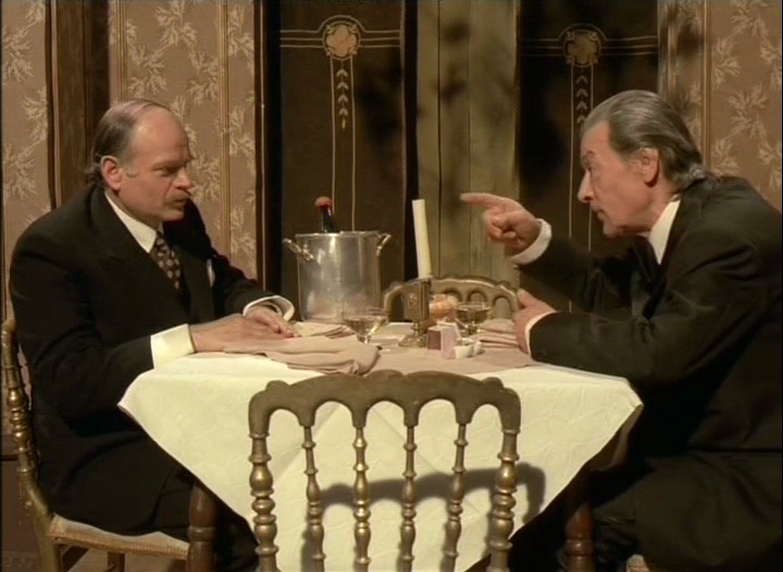

Second segment : dans le minibus de l'équipe, on a assigné au groupe un fonctionnaire qui les surveille. Il est assez âgé, borné mais porté sur la bonne chaire, peu intimidant en lui-même. Pour éteindre sa vigilance, on l'emmène dans une sorte de restaurant clandestin en rase-campagne. Le tenancier est un homme assez collant et ridicule, tout en fausse politesse, dont on ne sait dire s'il est opportuniste ou terrorisé. Il lorgne grossièrement sur l'actrice et se plaint de sa femme dont il ne peut divorcer. Le cadreur, intello-rebelle, se fout ouvertement de sa gueule, comme dans le Dîner de Con, ce qui fait ainsi perdurer la situation ainsi que le décalage social...

Troisième segment : tournage de la scène-clé du film, dans laquelle l'actrice joue le rôle de la fille d'un résistant de la seconde guerre mondiale, mort torturé, qui doit trouver son contact et amant dans un restaurant de luxe reconstitué en studio. Quelque-chose ne marche pas . L'actrice détecte le sentimentalisme irréaliste de la situation et se frite avec le réalisateur, qui est peut-être son compagnon. Celui-ci se venge : elle doit courir en talons autour du studio puis se prendre un seau d'eau sur la figure à chaque prise pour avoir l'air plus fatiguée.

Un échange plus intéressant, en miroir du film tourné, se passe entre deux figurants âgés qui jouent les clients du restaurant, au fond de l'image. L'un, encore assez dandy, habitué des tournages, et l'autre néophyte, que le premier guide avec une forme de nonchalance distante. Que recherchent-ils dans l'atmosphère du tournage (où beaucoup d'échanges sont des ordres que l'on exécute) et le fait d'apparaître à l'image (où l'imprévu est au contraire valorisé) ?

Le dispositif qui permet d'articuler fable-commentaire social-et réfléxion sur le cinéma est assez voyant mais le film possède d'immenses mérites. Il est d'une part travaillé par la contradiction qui réside dans le fait que, pour produire un message de critique politique (qui valorise plutôt l'individualisme moral), il lui faut mettre en oeuvre des rapports de pouvoir collectif, avec un réalisateur-autocrate mis dans une position comparable à l'autorité qu'il dénonce. Le réalisateur essaye de jouir de sa critique comme le pouvoir voudrait jouir de son autorité et de sa sécurité.

Cette ambivalence est renforcée par le fait que l'équipe du film tourne à la fois (et en même temps) du cinéma de propagande et de la fiction à portée critique. Insensiblement, cela fait dériver les problèmes de l'objet de l'accusation et la forme critique vers celui de l'identification à ce que l'on dénonce. S'il ne veut pas être piégé et en être réduit à présenter la violence politique et la censure comme des fonctions, il faut que le cinéma politique renonce à situer et localiser la contrainte. Déterminer sa place, la reconnaître n'est pas son enjeu pour Tatos. Toutefois, rien qu'en supposant que ses personnages (comme le tortionnaire du dernier sketch) énoncent eux-même et de façon complète leurs torts et leur mauvaise conscience historique, en se plaçant après le jugement de l'histoire plutôt qu'en l'instruisant, un élément reste donné à la fiction et à l'imaginaire, assez ambivalent certes car il fonctionne comme une réserve ou un refuge.

Par ailleurs; Tatos comprend bien que le film politique est soit au-delà, soit en deça de l'histoire, jamais "

sur" elle. Il rate l'engueulade et le règlement de compte entre les figurants, situation qui fait penser beaucoup au procès de la fin du Radu Jude (qui doit bien-sûr connaitre ce film). Mais en ne la recueillant pas, (c'est certes d'une certaine façon quand-même le cas, car c'est une mise en abyme sans hors-champs) il montre aussi une situation où la lâcheté historique devient une souffrance pour celui qui la porte, une amertume devant une possibilité ratée de reconnaître l'autre qui a toujours été possible.

Là où la film est très incisif, c'est que le réalisateur, joué par lui-même, compense la frustration de rater son sujet, de ne pas pouvoir se placer directement au niveau de l'enjeu historique et le reproduire, par un sadisme discret envers ses acteurs . Parce que le film est sur la guerre et le régime d'Antonescu, le fait que le tournage soit lui-même une épreuve pour ses acteurs devrait lui apporter un surcroît de véracité, mais c'est bien sûr faux. C'est que d'un certain côté, la seule chose qui soit entre le fait de se placer avant l'histoire (la nostalgie rétro) ou après (le moralisme et la prédiction du passé - copyright Daney) est le corps des acteurs eux-mêmes. Et le film le montre de façon brillante, assez caustique.

Loony Porn me l'a beaucoup rappelé mais Secvente me semble plus fort, à la fois moins cynique et moins moralisateur. Dans le segment central, la femme adultère cloîtrée dans sa chambre joue par exemple le même rôle que la grand-mère cachée de Loony Porn (qui pue comme l'histoire comme le relève finement le Polyester), sauf qu'ici la rencontre a lieu, l'équipe de tournage la voit, et ne peux alors plus jouer au procureur. Formellement à ce moment là le film bascule même de manière assez séduisante dans un presque fantastique (le retour de l'obturateur lorsque le bus s'éloigne dans la neige, le travelling du bus qui plonge le tenancier dans l'immensité noctunre). C'est que Tatos a conscience qu'un discours de critique politique qui parle au nom de l'autre, de son respect et de la justice, ne les saisit pas forcément directement pour autant. Il sait que son film est situé dans cet intervalle qui est finalement l'affaire du spectateur : c'est ce qui le regarde.

Le montage, le travail sur le son (la fausse musique de la prise) le soin apporté aux mouvement de caméra (le travelling arrière à la grue qui clôt le film depuis la bouche muette et simulant la parole des figurants) sont aussi remarquables.