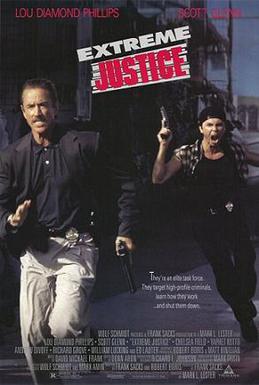

A Los Angeles, un jeune policier au tempérament impulsif est recruté par la Special Investigation Section, une unité de police sulfureuse aux méthodes peu orthodoxes.

A Los Angeles, un jeune policier au tempérament impulsif est recruté par la Special Investigation Section, une unité de police sulfureuse aux méthodes peu orthodoxes.Mark L. Lester de

Commando et

Showdown in Little Tokyo : check. Filmé pour le cinéma mais finalement relégué à une diffusion télé sur HBO suite aux émeutes de Los Angeles : check. Lou Diamond Phillips, Scott Glenn, Andrew Divoff, Yaphet Kotto : check. Brutalité policière : check. Lumpenprolétariat triomphant : check.

Grace au carton d’ouverture, j’ai découvert à ma grande stupéfaction que la SIS existe bel et bien depuis plusieurs décennies à L.A., et fonctionne en effet comme dans le film (même si le trait y est grossi, dramaturgie oblige— aussi sommaire soit-elle). En gros, il s’agit d’un petit contingent de policiers d’élite en civil dont le boulot est de pister des criminels connus pour être des récidivistes afin de les prendre sur le fait lorsqu’ils commettent leurs actes de violence antisociale. Avec tous les risques inouïs et la brutalité que ça implique. Leurs mésaventures et les questions éthiques que leurs méthodes soulèvent, ainsi que leur réputation et leur aura sinistres sont bien documentées sur leur page wikipédia. Ses détracteurs l’ont par exemple qualifiée de

death squad.

Lester inscrit son polar dans le carcan confortable de l’

urban decay de l’époque— criminalité rampante, cynisme qui contamine l’institution, radicalité croissante des forces de l’ordre— largement passé de mode alors que concrètement ça ne va pas beaucoup mieux. Le « sous Walter Hill » est une catégorie à part entière et on est en plein dedans. La séquence d’ouverture met le paquet : un braquage violent et cruel comme il en existe encore aujourd’hui, suivi d’une rétribution collective façon festival de

squibs. Dès les premières minutes, tout y est : les mecs, c’est

La Horde Sauvage, et ils n’attendent que de pouvoir passer à l’acte quitte à ce que les civils y laissent leur peau (globalement les scènes de violence sont sans pitié, bien bourrines et dégoulinantes, purs vestiges de l’époque).

Plus tard dans le film, la séquence du braquage de banque enfonce le clou. On est partagé entre le haussement d’épaules face au sort des criminels et la grimace malaisée face aux pertes civiles, sans qu’aucun élément de mise en scène ou d’écriture ne vienne vraiment démarquer ce qui relève de la responsabilité de la sauvagerie des assaillants ou de la méthode « à rebours » des flics, qui s’exposent eux aussi au danger (et au stress post traumatique). Le film effleure habilement des questions d’ordre moral et philosophiques sur la justice (ici en effet extrême) : mise en danger des innocents au prétexte de laisser faire les criminels pour être sûr de les pincer sur le fait, au risque qu’ils vrillent, canardent tout le monde ou prennent des otages ; « laisser faire » un braquage dont on sait qu’il va avoir lieu implique peut-être une forme de complicité passive, voire une façon de « pousser » au crime, évacuant toute pensée autour de la prévention. Clairement, c’est le même territoire théorique, mais abordé d’une autre manière, que l’anticipation surnaturelle du crime qui suffit à la répression dans l’univers de

Minority Report.

La séquence la plus épouvantable en la matière est celle des trois violeurs : le personnage de Scott Glenn qui dit à son partenaire d'attendre encore un peu, alors que tout le monde sait ce qui est en train de se passer dans la fougonette garée à l'abri des regards dans une ruelle sombre, et tout ça pour être sûr d'avoir des preuves à exploiter.

Quelques zests ici et là de vie d'équipe, de politique interne, de rivalités entre institutions et jeux d'influence... Pas mal de petits détails qui viennent ponctuer une ambivalence bienvenue bien que dérangeante pendant facile les deux tiers du film.

Puis pour le dernier tiers, comme pour se racheter d’être allé trop loin ou de trop faire confiance au spectateur pour s’approprier ce qu’il voit et se poser ses propres questions (voire même se donner ses propres réponses), le film saute à pied joint dans le poncif du jeune flic qui câble et veut mettre un terme à toute cette horreur : conflit de loyauté puis seul contre tous, supériorité morale innée du journalisme (sa copine est reporter…), triomphe ultime en faisant éclater la vérité au grand jour etc. On sort brutalement de l’inconfort d’un questionnement épineux et désagréable au ronron du mythe très cinématographique du redressage de torts par la magie du contre-pouvoir médiatique. Le film atterrit là-dessus, avec les applaudissements des passagers. Dommage.

Aujourd’hui, ça serait un

actioner édenté en pilote-automatique à la David Ayer, type

Sabotage. James Glickenhaus aurait sans doute fait un truc encore plus mordant, et sans ce troisième acte façon voeu pieux qui ne trompe personne. Ca mériterait un remake par S. Craig Zahler.