Aussi parfois titré

L’Homme qui a perdu la mémoire.

Oblomok imperii (

Обломок империи) ou

Gospodin Fabkom en VO.

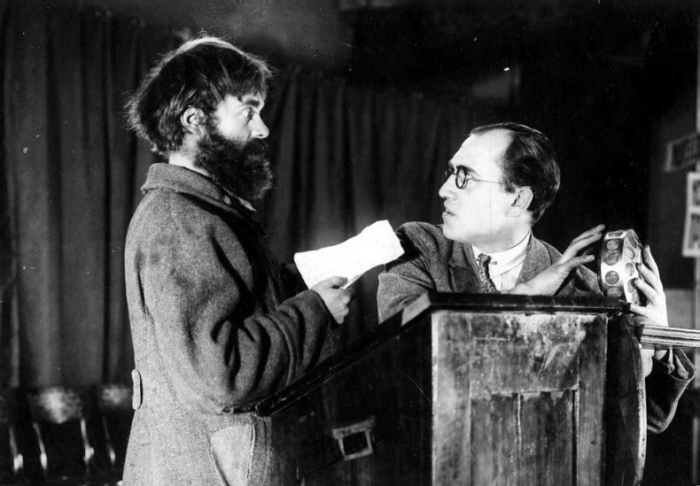

En pleine Première Guerre mondiale, le sous-officier Filimonov est victime d’une grave commotion qui le laisse amnésique. Une dizaine d’années plus tard, il retrouve la mémoire. Il rentre chez lui mais ni les monuments, ni les comportements, ni l’usine ne ressemblent à ses souvenirs…

En pleine Première Guerre mondiale, le sous-officier Filimonov est victime d’une grave commotion qui le laisse amnésique. Une dizaine d’années plus tard, il retrouve la mémoire. Il rentre chez lui mais ni les monuments, ni les comportements, ni l’usine ne ressemblent à ses souvenirs…Un cinéaste dont je n'avais jamais entendu parler... Je me rends compte que quand je découvre un réal de la période muette soviétique, et que comme un idiot je suis déjà entrain de chercher la case où le ranger, mon intérêt concerne moins des questions de style ou de thématiques, que la façon dont il se positionne face aux exigences de propagande du régime. J'ai le sentiment que finalement, quoiqu'on fasse, tout ce qui définit le cinéaste (forme, thèmes, motifs, personnalité) va découler de la manière de répondre à ce casse-tête initial : comment faire l'éloge du régime sans que cela écrase tout lien possible entre le réal et son spectateur ? Comment un cinéaste peut-il nous parler directement, y compris d'idéaux personnels qui recouperaient sincèrement ceux ayant présidé à l'émergence de l'URSS, sans donner l'impression de nous faire la publicité de son propos ?

Ermler interpelle justement pour cela : il sait trouver un chemin qui fonctionne. Qui passe déjà par un personnage principal - pas seulement une figure, mais quelqu'un qui a aussi une histoire à lui, des souvenirs qui le construisent, un amour à retrouver. Les questions politiques générales (rapports dominant/dominé, incapacité à changer les mentalités) s'incarnent avant tout dans les remous de son histoire personnelle, ce qui permet aussi de ramener ces question à leur essence idéologique, plutôt qu'à la célébration de slogans d'État. D'ailleurs, le seul moment où le film essaie de passer outre cet intermédiaire (dans l'usine), l'ensemble reprend l'odeur très désagréable du tract.

On pourrait aussi noter une étonnante scène où l'on compatit à l'humiliation d'un patron déchu, la façon dont on moque les discours ronflants des zélés du régime (même si le final, qui fait une pirouette du titre, vient un peu rattraper la chose, d'une manière assez limite d'ailleurs : le dernier reste du monde à détruire, ce serait l'intellectuel)...

Mais le meilleur détour, qui fait que ce film est un plutôt beau film, c'est celui de la première guerre mondiale. Cela concerne pourtant très peu de scènes, mais ça suffit pour imprimer la vision d'un monde nocturne, du noir total dont est ici la révolution soviétique : pas loin de ce que fait Eisenstein dans

Octobre, d'ailleurs. La première guerre mondiale est vue comme une matrice primale, macabre, désastreuse, une sorte d'enfer produisant des images extrêmement lyriques (tout le début où l'on boit aux mamelles de l'animal). C'est aussi, paradoxalement, les moments les plus expressionnistes et les moins "école soviétique" (au sens d'une prédominance du montage).

S'il est surtout frappant pour sa première partie, le film révèle donc tout de même un cinéaste touchant, qui sans se faire le bras armé niais du régime, ni en se réfugiant dans un formalisme d'excuse, arrive assez souvent à poser un regard humain et singulier sur le monde qui l'entoure.