Coincé entre deux Si.ydneys, Lumet et Pollack (il a été assistant de l’un, et l’autre l’a assisté), John Frankenheimer est déjà un réalisateur de télévision confirmé quand il passe, au début des années 1960, aux longs-métrages après une première expérience désastreuse (

The Young Stranger/Mon père, cet étranger en 1957). Sa carrière est jalonnée d’à-peu-près tout et n’importe quoi dans le plus grand désordre, ce qui le rend quelque peu insaisissable pour deux pans de la critique. D’un côté les fans de ciné de genre peinent à s’intéresser aux nombreux drames sociaux et intimistes qui parcourent son œuvre, de l’autre les garants d’un cinéma d’auteur exigeant attachés aux chimères du « Nouvel Hollywood » voient d’un mauvais œil sa fin de carrière et ses commandes souvent constellées de problèmes de production.

Au gré des articles qui lui sont consacrés, on le retrouve ainsi qualifié de :

_ spécialiste du cinéma d’action, une sorte d’extension des vénérables Howard Hawks et Raoul Walsh, alors que ses incursions dans le genre sont assez limitées :

Le Train,

À armes égales ou

Ronin, et on peut pousser à la rigueur jusque

Grand Prix.

_ technicien besogneux de la « génération perdue », celle d’entre les Classiques et le Nouvel Hollywood comme Richard Fleischer, Franklin Schaffner (condisciple de la télévision), Lumet ou Brooks. Ses idées et ses formes se retrouvent néanmoins dans des films suivants réalisés par DePalma, Friedkin ou Spielberg. Il est aussi placé par Andrew Sarris, au milieu des années 1960, dans la catégorie des réalisateurs « trop sérieux » : preuve de son poids dans le milieu de l’époque et qui contraste avec l’oubli plus ou moins poli dans lequel réside son œuvre de nos jours.

_ défricheur des thrillers politiques complotistes. En ceci, il succède à certains travaux de Hitchcock et de Fritz Lang, notamment par la lutte, tant interne qu’externe, d’individus conditionnés par des groupements nébuleux, symbole de sociétés fascisantes ou plus simplement par le poids du statu quo conservateur et par la paranoïa que celui-ci engendre.

_ peintre de l’Amérique des 60s et de ses bouleversements sociaux, ce qui est le plus vrai. L’œuvre de Frankenheimer est totalement reliée à l’ascension puis la chute des Démocrates dans les années 60 et l’enlisement du conflit au Vietnam. C’est un point de vue à la fois idéologique (refus de la religion et de l’uniformisation, apologie du choix et de la liberté individuelle) et personnel (l’auteur a un lien important avec les Kennedys puisqu’il fut même chargé de la propagande de Bobby Kennedy qu’il accompagna au funeste meeting où ce dernier fut abattu). Il n’est donc pas anecdotique que le dernier film réalisé par Frankenheimer pour HBO parle de la présidence de Lyndon B. Johnson, successeur de JFK, et de son échec à matérialiser son idée de « Great Society » face aux demandes d’intensification du conflit par le complexe militaro-industriel.

« Il arrive souvent que les circonvolutions bizarres de l’intrigue et un certain gout pour l’effet facile affaiblissent un peu l’intérêt » affirment Bertrand Tavernier et Jean-Pierre Coursodon, dans

50 ans de cinéma américain. En fait, je prétendrais que l’une des qualités notables du cinéma de John Frankenheimer est justement d’apporter au mélodrame l’énergie et le dynamisme de ses films d’action et d’insérer dans ses films d’action des digressions et des temps morts (Popeye commandant un whisky dans

French Connection II, la demande en mariage de Chico Mendez dans

The Burning Season, Edmund O’Brien prenant un verre dans un bar paumé dans

Sept jours en mai), à même d’étoffer les personnages. Il apprécie également de faire dérailler voire de déconstruire le parcours héroïque classique et de remettre en question la possibilité pour un individu de renverser le système. Ainsi, on peut dire que Frankenheimer est de tous ces réalisateurs commerciaux le roi du « Feel bad movie ». Ses fins souvent sinistres laissent un goût amer allant à l’encontre de la notion de plaisir et de divertissement vendus par le cinéma des studios : même ses happy ends recèlent en leur sein une part de défaitisme, tel un ver dans le fruit. Il y a bien quelque chose de pourri au royaume de Camelot et la gangrène n’a fait que s’amplifier avec le temps.

Pour immortaliser ce sentiment de malaise, Frankenheimer use d’une forme constante au gré des décennies même si raffinée et épurée au fil du temps puis soumise aux impératifs budgétaires et commerciaux des projets auxquels il s’attaque.

Cette mise en forme, il l’a apprise sur le tas, en réalisant nombre de dramatiques en direct pour le compte de la télévision de « l’âge d’or », celle des années 1950. Bien qu’elle date de 1982, la captation de

The Rainmaker réalisée pour HBO témoigne assez bien de l’assurance avec laquelle Frankenheimer utilise les unités de temps, de lieu et d’action comme piliers de sa mise en scène pour offrir au téléspectateur une expérience totalement différente de celle d’un spectateur dans la salle. Loin de se concentrer sur le texte ou de mettre en valeur les comédiens en pleine tirade, il met en lumière les rapports de force entre les différents protagonistes. Ainsi, lors des retrouvailles de l’héroïne de la pièce avec son père et son jeune frère, on peut observer au premier plan en amorce de profil James Cromwell, le frère puritain dont l’emprise sur le foyer est immédiatement visible. De même, plus tard, il place dans une composition similaire un fauteuil dans lequel le patriarche va finir par s’asseoir en fin de scène.

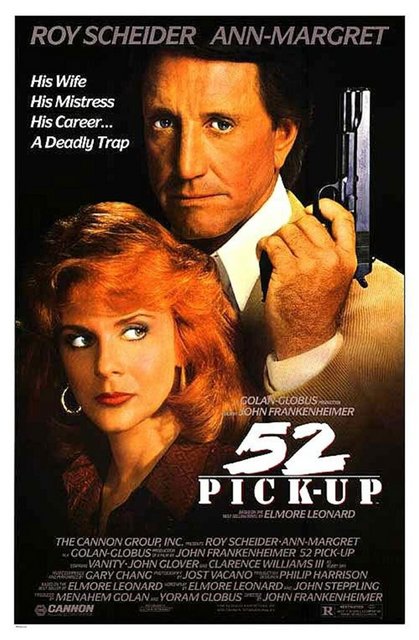

On retrouve cette facture dans ses longs-métrages où par la composition de l’image il parvient à rabougrir ou rendre imposants ses personnages. Elle témoigne d’une obsession continue : s’attacher à un point de vue (d’un ou plusieurs protagonistes) et le matérialiser, ce qui en fait évidemment un des derniers metteurs en scène classique. Son utilisation des champ-contrechamp est à ce titre significative : généralement conçus comme des duels, ils apportent les informations nécessaires à la perception des rapports complexes entre les personnages. Lorsque, dans

Paiement Cash, Mitch (Roy Scheider) avoue à sa femme qu’il l’a trompée, la même échelle de plan est gardée sur la durée pour Ann Margret alors que Roy Scheider apparaît au gré de ce qui ressemble de plus en plus à un interrogatoire, fragile (quand il avoue que la femme est plus jeune) ou assuré (quand il explique n’avoir pas cherché à tromper sa femme).

Cette précision clinique est aussi ce qui explique l’échec du réalisateur à se couler dans le moule des productions des années 1980 et 1990 avec l’émergence de l’esthétique du clip, du montage frénétique, de l’atomisation du point de vue… C’est également l’ère de l’insertion impromptue de « reaction shots » pouvant diluer le propos lorsque, comme Frankenheimer, on s’acharne scène après scène à faire du cadre une prison mentale de laquelle le personnage principal tente de s’évader. D’ailleurs, on trouve dans sa filmographie pas loin de trois récits se déroulant en zonzon sans compter les scènes de séquestration ou d’incapacité physique ou mentale : Popeye drogué dans

French Connection II, coureur handicapé dans

Grand Prix, Rock Hudson harnaché dans le final de

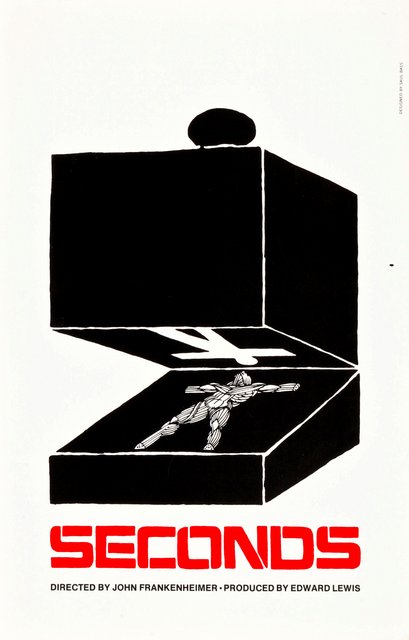

Seconds.

Pour composer ses ambiances étouffantes et claustrophobes, Frankenheimer aime utiliser des plans avec de (très) grands angles permettant de limiter les coupures dans un même plan et privilégiant le déplacement des personnages dans le cadre ou bien, parfois, de brillants plans-séquence échappant pourtant à l’ostentation. Il aime aussi utiliser de légères contre-plongées permettant d’amplifier le sentiment de malaise et de vertige. Ces techniques, Jean-Baptiste Thoret dans son analyse de

Seconds les rattache évidemment à l’ombre tutélaire d’Orson Welles et Frankenheimer cite également dans ses interviews William Wyler, Fred Zinnemann, Carol Reed et parle de

La Bataille d’Alger comme du film qui l’a le plus influencé. On sait également que, lors de son apprentissage des moyens techniques à l’Air Force, il a dévoré les travaux de Sergei Eisenstein et l’importance du montage est prédominante dans sa mise en scène.

Il n’est pas rare par exemple de voir dans ses drames une scène se terminer abruptement sur une ligne de dialogue et enchaîner rapidement avec un plan faisant écho de manière parfois métaphorique avec la conversation précédente. Des associations d’idées peuvent être également exploitées en pleine séquence par le biais d’un montage alterné (dans

Le Pays de la violence, les deux familles liées par un adultère assistent au drive-in au même film de Jerry Lewis, chacun dans sa bagnole) ou bien avec des inserts incongrus (les plans sur la poiscaille à vendre lors de la scène de traque en plein marché couvert dans

À armes égales) ou des transitions symboliques (le sang rouge de la victime de Stellan Skarsgård dans

Ronin, qui embraye sur le rouge du pull de la patineuse qu’il va également prendre pour cible plus tard dans le film). De même, on sent bien dans certains de ses films plus récents que des scènes coupées amputent de leur gravité les récits présentés : dans

À armes égales toujours, toute la relation filiale qui se développe entre Toshiro Mifune et Scott Glenn ayant été escamotée, le film pâtit de la superficialité du développement des rapports entre ces derniers. Et si

Prophecy, le film précédent, est si raté c’est qu’avant tout que la précision avec laquelle il gère les dialogues en est souvent absente malgré les nombreuses opportunités (les débats sur la déforestation et la lutte des Indiens notamment).

Pour autant, loin de s’enfermer dans une ascèse visuelle, il utilise parfois des séquences enchaînant les fondus à même d’avancer dans le temps tout en soulignant la modification de la psyché de son personnage. Prenons à titre d’exemple la séquence dans laquelle le Prisonnier d’Alcatraz entreprend ses recherches sur la fièvre aphteuse qui ne déparerait pas dans un Sam Raimi (cf la scène où Peter Parker conçoit le costume de

Spider-Man).

Frankenheimer aime aussi multiplier les cadres dans le cadre, et à ce titre tout y passe : portes, fenêtres, rampes d’escalier, pare-brise ou vitres de voitures, n’importe quel élément du décor peut servir à saisir et enfermer un protagoniste. Dans

Le Train, par exemple, on peut assister à un faux passage à tabac par Labiche (Burt Lancaster) d’un bureau de chef de gare derrière les portes de celui-ci : la mise en scène théâtrale organisée par ces deux résistants est soulignée par les vitres de la porte séparant les actions (le chef de gare se bande les yeux et attache ses propres mains tandis que Labiche avertit ses complices).

La profusion de miroirs est particulièrement frappante : des miroirs dont la fonction première (se regarder dedans) n’est jamais la seule employée par le film. Soit on y aperçoit au fond d’un bar les jeunes sauvageons que va interroger Burt Lancaster dans

Young Savages, soit on observe les conseillers du président plus ou moins consternés du président qui s’habille, dans

Sept Jours en mai, soit on décèle l’hésitation du bleu de la prison d’Attica à interroger son supérieur quant à la manière de mater les taulards... Et quand les personnages se plongent dans leur reflet, il s’agit soit de changer son apparence ou de la rectifier pour la masquer (le Fixer se rasant la barbe pour passer incognito, le shérif du

Pays de la violence qui s’éponge le visage après sa première nuit avec sa maîtresse). A contrario, les reflets dans d’autre surface non prévues à cet effet extériorisent la vérité intérieure des personnages comme le portrait de Lincoln dans lequel se mire le Joe McCarthy de pacotille de

The Manchurian Candidate (et qui à la fois manifeste son désir d’être un « grand émancipateur » et anticipe son costume dans le final) ou la séquence impeccablement anxiogène de

Paiement Cash au cours de laquelle Mitch tenu en joue par ses maîtres-chanteurs assiste à la vidéo de son adultère: il est impossible pour le spectateur de savoir si l’entrepreneur observe les faits qui lui sont reprochés ou bien son propre visage flétri par les ans et défait face à la promesse d’une seconde jeunesse qui était totalement illusoire.

Aussi, les films de Frankenheimer peuvent être vus à la fois comme des films d’actionS ou des introspections où les personnages sont bouleversés et voient leur quotidien volé en éclats d’abord par hasard puis par choix.

Frankenheimer apparaît donc comme le chaînon manquant entre les contrebandiers de l’époque classique et ceux des années 1970 : pas totalement soluble dans l’idéologie néo-libérale issue des années Reagan mais suffisamment versatile pour avoir inspiré tout un pan des films contemporains à grand-spectacle, du vétéran du ‘Nam embourgeoisé et corrompu de

l’Arme Fatale, abattu en tenant une boîte de lait comme le sénateur de

Manchurian Candidate aux dérivés DePalmesque du final du même film, en passant par l’identité perdue du protagoniste de

Seconds qui se retrouve dans

Volte/Face ou

Vanilla Sky, ou bien le décorum du

West Side Story de Spielberg emprunté au Harlem saisi sur le vif du

Temps du Châtiment et même… oui même…

Speed Racer dont l’ombre du frère ainé mort en pleine course plane sur le héros comme sur le coureur anglais de

Grand Prix.

C’est d’ailleurs sur ce dernier point que l’on peut constater au fil de la filmographie une progression notable dans la manière de capter le réel et de le restituer : les scènes d’intérieur ou en décors recréés trahissent souvent leur facticité (voir les inserts pas toujours heureux des gros plans sur les acteurs dans la traversée en pleine tempête des

Cavaliers). Comme si Frankenheimer, dans ses films suintant le doute et le désaveu du rêve américain cherche à tout prix à toucher du doigt la vérité au prix même parfois de se mettre à dos le public en le gardant bien éveillé qu’il le veuille ou non. À lui de retrouver au cours de ces films, le reflet perdu de ses protagonistes.