Filmo :

1944 : A Wave, a WAC and a Marine

1945 : There Goes Kelly

1945 : G.I. Honeymoon

1945 : Le Cobra de Shanghaï (The Shanghai Cobra)

1946 : Live Wires

1946 : Swing Parade of 1946

1946 : Alibi Suspect (Dark Alibi)

1946 : Behind the Mask

1946 : Bowery Bombshell

1946 : La Dame de Jade (The Missing Lady)

1946 : Trafic d'âmes (Wife Wanted)

1947 : Kilroy Was Here

1947 : Le Gagnant du Kentucky (Black Gold)

1947 : Louisiana

1948 : Rocky

1948 : Adventures in Silverado

1948 : L’Étalon sauvage (Thunderhoof)

1948 : Les Reines du music-hall (Ladies of the Chorus)

1949 : Le Chat sauvage (The Big Cat)

1949 : Down Memory Lane

1950 : The Iroquois Trail

1951 : Les Maudits du château-fort (Lorna Doone)

1951 : The Texas Rangers

1951 : L'Épée de Monte Cristo (Mask of the Avenger)

1952 : L'Inexorable enquête (Scandal Sheet)

1952 : Le Proscrit (The Brigand)

1952 : Aveux spontanés (Assignment - Paris!) (non crédité)

1952 : Le Quatrième Homme (Kansas City Confidential)

1953 : L'Affaire de la 99ème rue (99 River Street)

1954 : La Ruée sanglante (They Rode West)

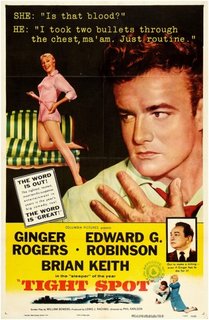

1955 : Coincée (Tight spot)

1955 : Les Îles de l'enfer (Hell's Island)

1955 : On ne joue pas avec le crime (5 Against the House)

1955 : The Phenix City Story

1957 : Les Frères Rico (The Brothers Rico)

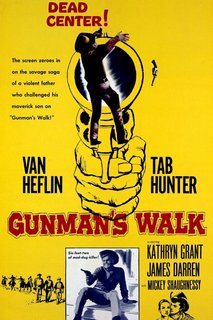

1958 : Le Salaire de la violence (Gunman's Walk)

1959 : Les Incorruptibles défient Al Capone (The Scarface Mob) (TV)

1960 : Saipan (Hell to Eternity)

1960 : Key Witness (en)

1961 : Le Dernier passage (The Secret Ways)

1961 : Les Blouses blanches (The Young Doctors)

1962 : Un direct au cœur (Kid Galahad)

1963 : Massacre pour un fauve (Rampage)

1966 : Matt Helm, agent très spécial (The Silencers)

1967 : La Poursuite des tuniques bleues (A Time for Killing)

1968 : Alexander the Great (TV)*

1968 : Matt Helm règle son compte (The Wrecking Crew)

1970 : L'Assaut des jeunes loups (Hornets' Nest)

1972 : Ben

1973 : Justice sauvage (Walking Tall)

1975 : La Trahison se paie cash (Framed)

*un pilote de série tv avortée avec William Shatner, Adam West et John Cassavetes : Kirk, Batman et Johnny Staccato dans un même film ? What a bargain !

« Qu’est-ce qui fait de Chicago un vivier pour réalisateurs coups de poing adeptes du film noir

hardboiled ? » peut-on se demander en jetant un coup d’œil à la filmo de

Phil Karlson (1908-1982), et en la comparant à celle de Don Siegel, William Friedkin et de Michael Mann. On peut ensuite se retenir en constatant que Walt Disney, Zemeckis et John Hughes en sont également natifs, mais toujours est-il que cette interrogation permet de planter le décor.

Attiré par le milieu du spectacle et de la danse, le jeune Karlson fera finalement des études de droit. On retrouve des éléments de ces deux carrières en opposition tout du long de ces films avec une appétence pour les danseuses de burlesque (et le fait que Karlson kiffe les jambes) qui les parsèment, et le questionnement du pouvoir judiciaire, pilier fondateur de la démocratie US souvent détourné de sa fonction première par le populisme, l’esprit de meute et la tentation fascisante larvée dans l’esprit-même des pionniers. Outre le motif du lynchage et de la justice personnelle (« justice sauvage », dirait-on), le cheval de bataille de Karlson sera également l’antiracisme, n’hésitant pas à aborder le sujet dans ses westerns ou films noir en dénonçant l’aspect systémique et historique de la ségrégation alors qu’une nouvelle étape des mouvements des droits civiques en est à ses débuts.

L’attrait du cinéma de Phil Karlson réside dans la limpidité de sa mise en scène. On a trop souvent, ces dernières années, attribué le terme « efficacité » à des objets filmiques qui en étaient pourtant dépourvus pour ne pas apprécier celle qui parcourt la plupart de ses « petites » séries B. Maîtrise acquise après avoir occupé plusieurs postes au sein de l’industrie qui lui ont permis d’adopter des techniques de mise en boîte rapide et à l’économie. Il a développé ainsi un sens certain de la narration, basée sur des portraits de personnages en puzzle dont les pièces se succèdent au gré des séquences jusqu’à ce que l’image de ses protagonistes, complexe et touffue, apparaisse pour de bon. Karlson débute en effet en vendant des gags à Buster Keaton, puis devient monteur (notamment pour Ford) et assistant réalisateur des années 30 au milieu des années 40. C’est au sein de la très fauchée Monogram que Karlson passe à la réalisation. Il y signe des comédies mais aussi des films de série, comme

Charlie Chan ou

Le Shadow, puis monte les échelons et signe chez Columbia, avant de rencontrer le producteur Ed Small dans les années 1950 avec qui il livre ses films les plus réputés et connus. Son style s’y affirme et ses qualités d’auteurs se font alors plus apparentes. Le tournant des années 60 sera visiblement compliqué (j’en ai vu que deux mais j’ai un peu souffert) : l’explosion des budgets et les sujets auxquels il s’attaque l’empêchent de faire montre de son talent pour brosser des portraits intimes en creux d’intrigues violentes et tendues.

Que nous dit à l’époque (1968) Andrew Sarris à son sujet ? « Karlson se trouve être à son plus efficace et personnel quand il s’intéresse au phénomène de la violence dans un monde contrôlé par le Mal organisé. » La notule publiée dans

The American Cinema (Directors and Directions) se lamente de ce tournant moins ambitieux dans la carrière de Karlson et, malgré un attachement certain au réalisateur, s’interroge sur sa capacité à rebondir. Est-ce que Karlson a lu Sarris ? Toujours est-il qu’après des errements divers comme les Matt Helm avec Dean Martin, Karlson signe pour ses deux derniers films dans les années 70, deux œuvres coups de poing qui pour la première, miracle, lui apporte également un succès public suffisant pour s’accorder une retraite.

Walking Tall (J

ustice Sauvage) et

Framed (

La trahison se paie cash), son diptyque avec le massif Joe Don Baker, s’intègrent avec une facilité déconcertante dans le paysage modifié du cinéma américain 70s. À l’instar de Siegel avec

Dirty Harry, Karlson en remontre même au jeunots, comme si la libéralisation des mœurs et l’abandon du carcan de la censure des 50s lui avaient permis de révéler ce qui était en germe, bouillonnant lors des films de cette décennie. Karlson profite au mieux de cette parenthèse enchantée pour signer son dernier et meilleur film, résumé limpide d’un propos distillé ici et là au gré des commandes, autoportrait truculent d’un joueur qui tente le tout pour le tout après de nombreux déboires, et ultime combat de l’individu dans un système où les dés sont pipés, et qui reste le pire… à l’exception de tous les autres.

Qu’est-ce qui rend le cinéma de Karlson si attachant et si particulier ? C’est peut-être à la fois ce regard plus « à gauche », en tout cas plus progressiste et moins cynique (la vengeance personnelle n’est jamais glorifiée comme une fin en soi), associé à une absence totale de prétention. Moins expressionniste par exemple que certains de ses pairs, Karlson ne blinde jamais les décors de symbolisme à déchiffrer, et se contente de « faire avec ce qu’il a » et de bien le faire. Voir ainsi comment il utilise la cahute délabrée du médecin qui prend ses fonctions dans le fort, dans La Ruée Sanglante : en quelques plans, l’environnement décrit à la fois la déchéance de son prédécesseur, un boucher alcoolique, et l’ampleur de la tâche qui attend notre héros, un bleu pas très bien accueilli au sein du régiment.

Karlson limite aussi les effets de manche dans le cadrage et l’utilisation de la lumière (ses collaborateurs changeant de toute façon d’un film à l’autre). Il les économise pour des séquences d’action ou de violence (notamment les bagarres à mains nues) d’autant plus cinglantes qu’il a fait monter la tension tout du long. Ses marques de fabriques sont des plans-séquence habiles qui lui permettent de contrôler le rythme de la scène (sûrement dû à son passé de monteur et de réal de produits « à la chaîne »). Moins « mathématique » que Boetticher, il en profite toujours pour faire durer un peu plus longtemps une discussion (notamment dans les passages romantiques assez naturels et amusés), et n’hésite pas à faire valser différents genres dans un même film pour éviter l’ennui du spectateur. On peut ainsi passer d’une comédie de mœurs à une séquence de film noir, ou bien un film de casse, ou un mélodrame… le summum étant là encore atteint dans

Framed qui intercale un pur film de prison au beau milieu de son intrigue de vengeance champêtre. L’implication du public dans la vie de ces personnages ballotés par les événements et qui se retrouvent souvent prisonniers dans le cadre ou les décors exigus, est renforcée par de nombreuses contre-plongées plus ou moins accentuées, une figure de style qui lui permet à peu de frais de maintenir l’attention. Comme Ford, Karlson semble dans ses meilleurs films trouver toujours l’angle d’attaque juste avec une économie d’effets et un rythme d’autant plus subtil qu’il prend souvent à contrepied les habitudes des amateurs du genre : l’intime l’emporte sur l’intrigue (cf tout le détour autour de l’aspirante actrice dans

99 River Street).

Petit survol de la filmo :

_

Le cobra de Shanghaï : le détective privé préféré de Michel Leeb, Charlie Chan enquête sur une série de meurtres bizarre. Les victimes sont mortes sur le coup après être passées dans un diner qui jouxte une banque. En une heure bien troussée, Charlie et ses deux assistants (dont un véritable asiatique et un comparse noir comique mais néanmoins efficace) découvrent le pot-aux-roses qui mêle à la fois un criminel qui s’est fait refaire le portrait, des affaires véreuses et un juke-box télécommandé... Dans un effet du plus pur WTF, on voit une opératrice de ce jukebox diffuser les disques que lui demandent les clients, clients qu’elle repère à l’aide d’une caméra et à qui elle répond via un système de télécommunications dirigée depuis la banque… bref, tout ceci n’a aucun sens mais Karlson en profite pour signer des plans avant-gardistes avec l’opératrice devant l’écran de contrôle. Il soigne aussi l’idylle qui se noue en parallèle entre la fille d’un présumé coupable et un apprenti détective.

_

L’étalon sauvage : de romance, il en est aussi question avec ce western bizarroïde qui n’a que trois protagonistes, tous supplantés au générique par le canasson qui prête son nom au titre original au film :

Thunderhoof (mensonge ! il s’appelait Dice et a même joué dans

Duel au soleil). Un vieux cowboy sur le retour tient absolument à trouver ce cheval qui selon les indigènes procurera gloire et fortune à qui le domptera. Il embarque donc sa jeune et charmante épouse, et son assistant, tout aussi jeune et charmant qui n’arrête pas de proposer à cette dernière de planter le vioque et de partir avec lui. Proposition d’autant plus alléchante que l’aîné qui vient de se péter une jambe, délire et est de plus en plus obsédé par le cheval, symbole de… vous l’avez dessiné… sa virilité en berne. On assiste donc à un ménage à trois de film noir dans les grands espaces, où la tension ne fait que grimper jusqu’à ce que chacun soit confronté à un choix quant à ses aspirations et sa loyauté. Le final est un poil décevant mais attendu dans ce qui semble être au départ un western du dimanche matin pour les gosses transformé en proto-

Naked Spur, d’Anthony Mann.

_

Les Reines du Music-Hall : amour toujours avec un des premiers films mettant en haut de l’affiche Marilyn Monroe. C’est une bluette charmante dans laquelle un couillon de la haute se demande s’il peut vraiment épouser Marilyn qui mène une carrière sur les planches en tant que danseuse burlesque, carrière qu’elle a héritée de sa maman, dont on apprend également en flash-back le passé. C’est très mignon, ça la goût de Lubitsch prolo, ça se finit en double-mariage et on voit que Karlson a une véritable passion pour le burlesque. Il ménage aussi des plans assez intéressants dans les coulisses où les actrices devisent face caméra devant leurs miroirs qui forment le cadre des plans, le spectateur se trouvant littéralement « de l’autre côté du miroir ».

_

L’inexorable enquête : le début des affaires sérieuses avec un scénario adapté d’un roman de Sam Fuller, qui selon ses dires poursuivit Karlson le soir de la première afin de lui casser la gueule. Sans doute que le choix de passer à l’as le journaliste cynique incarné par le poupon John Derek a motivé son ire. Karlson préfère dépeindre la plongée dans la sociopathie du rédacteur-en-chef, et mentor du gratte-papier, qui tente par tous les moyens de cacher à son protégé qu’il a assassiné son ex-femme, recroisée par mégarde lors d’une soirée dansante pour célibataires organisée par son propre journal. Une intrigue tarabiscotée emballée de main de maître par un Karlson dont l’attrait et la compassion pour les oubliés du rêve américain transparaissent dans la scène d’interrogatoire d’alcoolos dans un bar du coin.

_

Le Proscrit : dérivé du

Prisonnier de Zenda, avec un brigand qui remplace un prince tombé dans le coma au moment où celui-ci doit épouser la princesse d’un royaume voisin. On se croirait dans une bd du journal de Spirou avec un première rôle dynamique et sympathique qui était également danseur, d’où les deux scènes de bal où on nous montre sa dextérité. Dextérité également de mise dans les scènes d’action pour ce qui est un exemple type de bonne pelloche de cape et d’épée en Technicolor comme on pouvait en savourer dans le Cinéma de Quartier de Dionnet. Vu en VF d’époque, ça rajoutait au charme suranné de l’ensemble.

_

Le Quatrième Homme : première grande réussite de Karlson. Un magnifique défilé d’ordures et de sales trognes (Karlson excelle même mieux que Siegel dans la description d’hommes de main flippants). Afin de braquer un fourgon qui livre une banque, un quatuor de gangsters masqués se font passer pour des fleuristes. Le vrai livreur, un ancien G.I., se fait alpaguer par les flics et après une garde à vue darmanienne se décide à retrouver les truands pour leur faire bouffer leur acte de naissance. De la mise en place du casse par un Mr Big qui préfigure les parrains de la pègre mystérieux des

Spider-Man de Ditko*, en passant par une arrestation tendue dans un aéroport et le final au Mexique avec notre héros piégé dans un nid de crabes, le film se renouvelle constamment et ne laisse pas le temps de souffler. Première association de Karlson avec John Payne, qui produit le film et qui a retrouvé un second souffle en se muant en vedette de film noir et de western et a tenté un temps de produire et interpréter James Bond dans une adaptation de

Moonraker.

*dont un « Big Man » et ses trois Exécuteurs (Ox, Montana et Fancy Dan) qui ont quelques points communs avec les gangsters du film.

_

99 river Street : peut-être mon préféré du trio Payne/Karlson. Le film offre une fusion de tant d’éléments disparates qui s’accumulent au gré de l’intrigue qu’il aboutit à une sorte de film noir ultime. Un boxeur qui vient de perdre un match important retourne à son boulot de chauffeur de taxi et découvre que sa femme le trompe avec un braqueur de bijouterie, ce qui va l’entraîner à être poursuivi pour un meurtre qu’il n’a pas commis. Et le tout se déroule sur une seule nuit avec au passage une séquence ahurissante dans un théâtre qui offre une nouvelle fois un regard décalé sur cet amas de clichés et achève de brosser des portraits touffus de ses protagonistes. Le tout finit même dans une excellente séquence de règlement de comptes sur le port.

_

La ruée sanglante : western antiraciste enlevé avec une scène de fort assiégé bien réussie. Le héros est un médecin qui se heurte à ses camarades à la fois parce qu’ils ont eu de mauvaises expériences avec les précédents docteurs du fort, mais aussi parce qu’il prend la défense des Indiens dans des dialogues qui rappellent certains méfaits de la conquête des territoires. Aussi, c’est un empoisonnement de la nature elle-même qui entraîne une fièvre qui touche à la fois les indigènes et les soldats les réunissant de fait dans la mouise.

_

Tight Spot : un mélange bizarre de thriller et comédie romantique qui trahit ses origines théâtrales mais parvient à maintenir l’attention Dans les précédents, la romance était bien amenée et soignée mais cantonnée à un plan secondaire. Ici, on voit Ginger Rogers à contre-emploi, interpréter le témoin-clé d’un procès contre un caïd de la pègre, s’amouracher du flic chargé de la protéger pendant le weekend avant le procès. La majorité du film se passe donc dans la suite où est réfugiée l’ex-détenue, où, par intermittence, on regarde un téléthon atroce. Un twist astucieux relance la dernière partie d’un film très bavard mais au final qui n’est ni sans cœur ni sans jugeote.

_

Hell’s Island : troisième et dernière association Payne/Karlson où l’on sent le plus l’envie pour la star de mettre en route un James Bond. On quitte les rives du film noir

per se pour embarquer sur l’aventure pulp située dans les « Îles de l’Enfer » du titre VF avec une intrigue inspirée du Faucon Maltais maquillée en périple à travers des décors exotiques. Villa entourée de jungle, entrepôt bondé où l’on organise des combats de coqs, prison surplombant des rivages escarpés… Karlson utilise à fond le format Vistavision et technicolor et signe quelques plans dignes des couvertures de romans de gare. Dans d’autres séquences, la mise en scène comme le héros est dominée par la présence de Mary Murphy absolument impeccable en femme fatale à se damner.

_

5 against the house : souvent vendu comme un film de casse, il ne le devient que dans sa dernière et fort bien exécutée partie. Mais le gros du film est une étude de caractère concernant un quatuor de soldats revenus de la guerre de Corée qui reprennent leurs études de droit. Le plus fortuné d’entre eux imagine, après un weekend à Reno, comment braquer l’un des plus gros casinos. Emporté par son bagout, l’un d’entre eux, qui souffre de sévères traumatismes (Brian Keith again), prend l’affaire bien trop au sérieux et force ses potes à mener le plan à son terme. Plus mineur que ses autres films noirs de la même époque, la présence de Kim Novak rattrape celle du comparse comique insupportable.

_

The Phenix City Story : retour de Karlson au studio fauché Monogram devenu entretemps Allied Artists. Il en résulte un prototype de Justice Sauvage inspiré d’un fait divers qui est récapitulé dans un prologue qui dure pas moins de treize minutes. Le film retrace donc le meurtre d’un candidat au poste district attorney qui avait fait du nettoyage du quartier chaud de la ville le fer de lance de la campagne. Le portrait de la corruption tentaculaire personnifié avec brio par un mielleux Edward Andrews est implacable, et le film comporte des scènes de violence qui ont fait la réputation de Karlson. Une séquence-choc apparaît dans le

Voyage au travers du ciné américain du père Scorsese et de Michael G. Wilson : visiblement, il s’agit d’une péripétie inventée pour l’occasion (le meurtre d’une gamine noire) mais qui témoigne de la volonté de dénoncer le racisme institutionnel du Sud profond.

_

Les frères Rico : adaptation de Simenon. Et comme pour le précédent, on a droit à une redoutable description des liens familiaux pris sous la coupe d’une organisation maléfique : à savoir le crime organisé qui fait florès grâce au système capitaliste entrepreneurial américain. Là encore, Karlson mélange plusieurs sous-genres en un (un film sur la mafia alternant avec une chronique familiale) sans perdre de vue son protagoniste principal broyé au fur et à mesure par une machine imbattable. A tel point que le

happy-end final fait un peu tache sans que ça nuise forcément au propos.

_

Le salaire de la violence : autre sommet de la filmo de Karlson : un western qui assure autant dans l’action que dans la psychologie avec une question : que devient le Far-West quand la civilisation débarque ? Un grand éleveur, autrefois aventurier dont on fait les légendes, a deux fils : l’un essaie de ressembler à son père (pour faire vite, un sale con), tandis que le deuxième sympathise avec une jolie métisse. A la rivalité fratricide succède bien vite celle entre le père et l’aîné quand ce dernier est jugé pour la mort du frère de la métisse durant une course au bord d’un ravin. Le mélodrame se mêle sans peine avec le western dans un film au final assez moderne dont le message est l’anti « c’était le bon vieux temps ».

_

Les Incorruptibles contre Al Capone : en réalité le pilote de la fameuse série produite par Desilu et diffusé en deux parties à la télévision avant qu’un remontage ne débarque en salle. Bel étalage pour l’époque de violence et de sexe sur le petit écran (on a quasi-droit à un strip-tease burlesque). Même si la mise en scène de Karlson est corsetée par le montage de métronome des séquences, il sait ménager de belles scènes de tension et d’action en fin d’épisode (le piratage de la ligne téléphonique de Nitti et la fusillade dans la distillerie). Il soigne aussi les caractérisations de personnages secondaires qui semblent l’inspirer : comme cet Incorruptible ancien malfrat repenti, ou l’indic’ désespérément amoureux de sa femme danseuse et volage. Comme pour son adaptation de Mission : Impossible, De Palma va détourner certaines séquences pour s’en distinguer (l’utilisation d’un camion-bélier pour défoncer une distillerie notamment).

_

Massacre pour un fauve : un navet qui propose un triangle amoureux en plein safari. La présence d’Elsa Martinelli et les stock-shots malvenus renforcent le côté

Hatari-Pourri (Hatapourri donc). À sauver le début et la rencontre Elsa Martinelli/Robert Mitchum qui a défaut d’être passionnante fera lever un sourcil et lâcher un « ah c’est de ça, la séquence ‘éteins ta clope’ du Grand Détournement ».

[

_

Matt Helm, agent très spécial : un sous-Bond complètement fauché et (quasiment) sans la moindre scène d’action avec un Dean Martin bourré comme un âne qui ânonne ses chansons sirupeuses (servant carrément de monologues intérieurs à Matt Helm). Les décors sont fauchés, les effets immondes, même Victor Buono grimé en jaune en fait le moins possible, alors qu’il est déchaîné dans la série tv

Batman qui, je tiens à le dire, explose dans n’importe lequel de ses épisodes la mollesse de ce

Matt Helm. Restent des persos féminins sympathiques et bien mis en valeur dans la misogynie et la bonne humeur les plus totales par Karlson qui semble se réveiller par intermittence. Karlson avait failli réaliser

Dr No, mais était trop cher : Terence Young était définitivement le bon choix. On peut noter que Daliah Lavi a sûrement inspiré la Comtesse Valentia Allegro De Fontaine créée un an plus tard par Jim Steranko dans les pages de

Nick Fury, Agent of SHIELD. La chanson-titre se retrouve elle dans le premier film de George Clooney. Et pour l’autre

Matt Helm de Karlson et son immortalisation chez Tarantino, vous êtes déjà tous au courant.

_

Justice sauvage : sur un fait divers similaire à celui de The Phenix City Story mais en encore plus dramatique, Phil Karlson relate la guerre ouverte que mène le shérif nouvellement nommé Bufford Pusser (best nom ever), ancienne superstar du catch, face à la pègre qui gangrène son hameau natal. Armé d’un gros bout de bois, le voilà prêt à casser du dépravé, du joueur, et du truand dans sa ville. Les représailles sont à ce point excessives qu’il le paye chèrement : sa femme y passe et il se retrouve défiguré. Si on pouvait craindre un brulot fascisant, le film est au contraire un détournement de la commande de départ dans lequel Karlson transforme son héros en Frankenstein, victime de l’escalade de la violence. Impensable carton au box-office (mais aussi critique), le chemin de croix crade et parfois déplaisant de Bufford devient le reflet déformé d’une Amérique sortie groggy du Vietnam, qui se débecte tout en restant sûre de sa puissance et de son bon droit. Ou l’inverse. On note aussi la prise de conscience que les Black Panthers sont passés par là via les discours de l’adjoint noir de Bufford (joué par Felton Perry, partenaire malheureux de l’Inspecteur Harry et cadre dynamique de l’OCP).

_

La trahison se paie cash : j’ouvrirai un thread mais c’est une sublime fin de carrière : un film-somme autant qu’un bilan avec un des meilleurs personnages-tronches-hommes de main qu’il a inventés : Vince, joué par Gabriel Dell. Et bizarrement, peut-être, un film matriciel pour la carrière de Mann puisqu’on y retrouve de nombreuses figures de son cinéma.

Top 10

Top 10

1. La Trahison se paie cash

2. Le salaire de la violence

3. L’affaire de la 99e rue

4. Kansas City Confidential

5. Hell’s Island

6. Les frères Rico

7. Walking Tall

8. La ruée sanglante

9. The Phenix City Story

10. Scandal Sheet